Vous avez assisté au procès de Maurice Papon et en avez tiré un livre. Parlez-nous de cette expérience.

La première fois que j’ai assisté à un procès pour crime contre l’humanité c’était celui de Paul Touvier. J’y allais un peu avec la boule au ventre parce que c’était exceptionnel : avant lui en France, il n’y avait eu que Barbie. Je me mettais dans un coin pour dessiner, me retrouvant avec en face de moi les témoins d’une époque que je n’avais rencontrés jusqu’alors que de manière théorique. C’est un moment de transmission directe, et un des derniers moments : la quasi-totalité des témoins des procès Touvier et Papon sont morts. J’ai beaucoup d’admiration pour ces témoins : le survivant, son exploit, c’est déjà de survivre. Alors se retrouver face à des gens qui vous racontent leur histoire personnelle, leur famille, c’est nécessairement bouleversant. On part de l’intime et on va vers l’universel. C’est à la fois toujours la même histoire et pourtant jamais la même. Cette rencontre de la Grande Histoire et des petites histoires personnelles est assez troublante.

Comment vous retrouvez-vous à ces procès ?

Je me souviens très bien lorsque Touvier a été arrêté en 1989 dans un monastère dans le sud de la France. Il y avait alors pour notre génération une frustration : nous nous demandions comment il était possible qu’un type comme ça se balade impunément en France. Donc, avant même que la date du procès soit arrêtée, ce sentiment d’injustice m’a donné envie d’assister à ce procès. Papon avait certes un profil très différent mais la question était un peu la même : il n’avait rendu de comptes à personne. Cette idée que ces gens-là soient encore libres et même occupent de hautes fonctions m’était insupportable.

Vous y avez suivi chaque jour d’audience du procès Papon, du matin au soir. Comment sort-on de ce genre d’expérience en immersion ?

Il me semble que pour bien parler d’un procès, on doit tout regarder. Si on manque ne serait-ce qu’une demi-journée, on manquera peut-être quelque chose d’essentiel. Ce procès était assez angoissant. On avait l’impression, selon les termes de Me Varaut, l’avocat de Papon, que ça allait être le procès de Vichy. Ces procès dits historiques constituent en soi une mise en abîme de l’Histoire. Une société ne peut pas vivre en paix sans que la justice passe. Et les enjeux immenses de ce procès amènent à s’interroger : Notre génération va-t-elle aussi créer de l’injustice ? Va-t-elle se laisser duper ? Ce procès et son verdict m’ont donné l’impression que nous avions assimilé et compris des choses. Pourtant, les années quatre-vingt-dix voient certes le procès Papon, mais aussi les crimes d’ex-Yougoslavie et le génocide du Rwanda. Et on peut vraiment se demander si on est capable de comprendre ce qui se passe au moment où nous y assistons.

Être journaliste dans un procès, c’est un rôle à part. Comment percevez-vous la presse et les médias lorsque vous vivez le procès au quotidien ?

La presse refait toujours le procès. Quand je lisais les comptes rendus dans la presse, je n’avais pas toujours l’impression de lire ce à quoi j’avais assisté. Les médias sont là pour vendre de l’information et, nécessairement, ils constituent un miroir un peu déformant. En théorie, si les caméras sont interdites dans les salles d’audience, c’est pour protéger le moment du procès de l’agitation extérieure, un peu à l’image des jurés qui se retirent à l’abri de tout pour délibérer. Les comptes rendus d’audience, surtout à la télévision, sont généralement bien plus pauvres que ce qui s’est réellement passé. Lorsqu’on est sur une perspective longue, et c’était ma chance, on n’a pas besoin de séduire le lectorat au quotidien.

Ce livre offre une expérience immersive du procès, sans doute bien plus que les minutes du procès ou même un livre qui ne rendrait compte que par les mots. Selon vous, est-ce parce que, dans le dessin, la subjectivité n’est pas niée ?

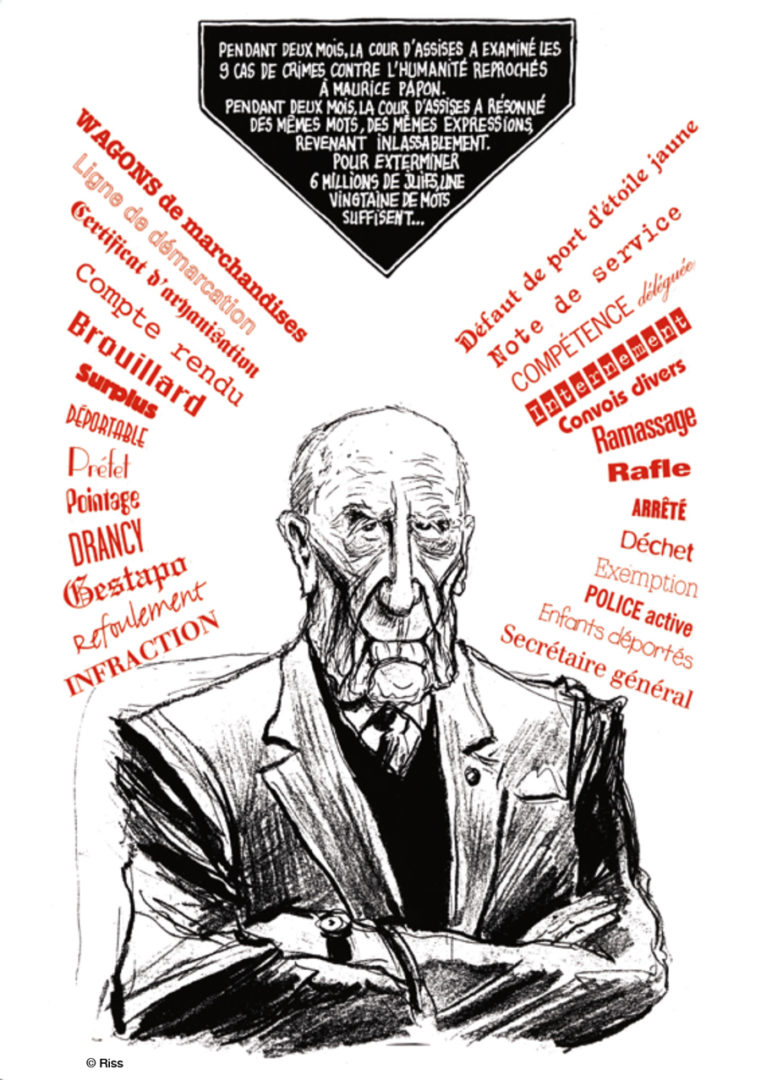

Effectivement, j’ai dessiné ce que j’ai vu, ce que j’ai perçu. Bien sûr j’essaye de comprendre le maximum de choses et j’espère que ma curiosité sera aussi celle du lecteur. Il ne s’agit pas que de faire de beaux dessins, mais de retranscrire le plus important : l’oralité des débats, ce qui est dit et comment c’est dit. Je peux avoir une interprétation mais elle est mineure relativement aux paroles des acteurs du procès : si on les écoute bien, on se rend compte qu’ils disent tout. Le dessinateur bénéficie d’une place privilégiée dans la salle d’audience. Le reste de la presse se trouvait en mezzanine, nous nous étions en bas, au cœur de la tension des débats. Cette tension se ressent, elle ne se voit pas, et certainement pas sur les images en plan large de ce procès qui a été exceptionnellement filmé. Le dessin, lui, peut retranscrire cette ambiance.

Dans ce numéro, nous publions des dessins réalisés par Cabu lors du procès Barbie, des dessins à l’humour ravageur. Comment percevez-vous le dessin satirique de ces moments ?

La première chose c’est que ce genre de procès sont parfois tellement lourds que dès qu’il y a une occasion de rire, les gens rient, presque nerveusement. Par ailleurs, le dessinateur n’a pas le choix que d’assumer sa subjectivité. En l’occurrence, ces dessins de Cabu ne sont pas tant des dessins d’actualité, mais bien plus des dessins éditorialisés qui lui permettent de dénoncer ce qui se passe autour du procès de Barbie : la présence de l’extrême-droite, l’attitude de Vergès, la complaisance du personnel pénitentiaire, etc. Cela dit, qu’on fasse du dessin réaliste comme dans le livre sur le procès Papon ou du dessin satirique comme ces planches de Cabu, cela implique de comprendre ce qu’on a devant soi, ce qui se passe et se joue.

Propos recueillis par Antoine Strobel-Dahan