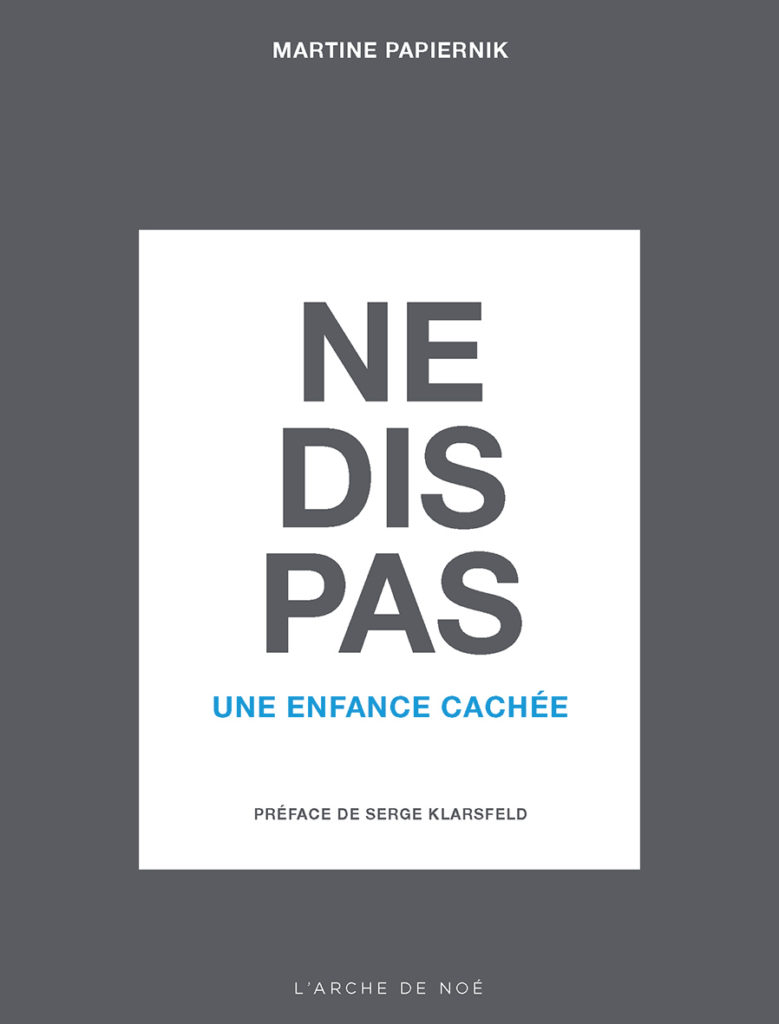

L’Arche de Noé, 2023

En 1943, Martine a 6 ans et ne sait même pas exactement ce qu’est la guerre lorsqu’elle doit quitter ses parents, se cacher en Provence pour faire « diaspora », « se disperser et brouiller les pistes ». 80 ans plus tard, elle fait le choix de raconter, la mort orchestrée par les nazis, mais aussi le désir de vivre.

Le témoignage de Martine Papiernik s’ouvre sur l’évocation subtile des méandres de la mémoire : « Un petit enfant n’a pas besoin d’organiser ses souvenirs. Ils sont là pêle-mêle ils jouent avec c’est-à-dire qu’il les ressort parfois comme d’une boîte […] tandis qu’il grandit, il devient le détenteur d’une mémoire destinée à être transmise et qui constitue les archives de sa famille […] Parfois lorsque nous sommes bousculés par les désespoirs soudains de notre existence, certaines images ressurgissent, reprennent place dans un puzzle dont nous ignorions les manques. » Ce jeu mémoriel va conduire l’ensemble du texte à naître.

Ainsi, la matière brute du récit était là, depuis toujours dans sa vie : ces photos de famille jaunies, ces lettres avant des départs vers l’Enfer, ces petits mots griffonnés sur des morceaux de cartons. Ces archives bien tangibles ont côtoyé des décennies durant la mémoire de l’enfant cachée dans la guerre, le souvenir du tendre Oncle Élie assassiné dans les camps, l’ambition d’une étudiante en médecine, l’existence d’une jeune femme dans la France des trente glorieuses… Une vie.

Témoigner pour transmettre, bien sûr, mais aussi pour relier entre eux ces indices disparates et insuffler sens et cohérence dans toutes ces strates de souvenirs. Martine Papiernik a voulu comprendre « comment [sa] famille avait réussi à sortir aussi bien de cette douleur pour en faire quelque chose de positif ». Ce regard étonnamment optimiste et lucide éclaire son témoignage comme il a marqué son existence : elle se souvient des blagues de son père, si drôle, et de sa mère qui portait en elle une dose de pessimisme raisonnable et salvateur. Entre eux deux, migrants d’avant la Shoah, leurs enfants ont grandi avec la volonté farouche de réussir leurs vies, comme une revanche sur l’extermination qui n’avait pas eu raison d’eux. Une revanche, certes, et de la lucidité, toujours, mais sans se laisser ronger par la colère. Sans rancœur pour la France, celle des collaborateurs qui les avait trahis et celle des Justes qui les a sauvés, celle d’Anatole France, chéri par le père de Martine et de René Bousquet, protégé par François Mitterrand ; la France, complexe. La même modération a présidé la transmission du judaïsme, une transmission naturelle, pétrie de culture et sans ostentation, apaisée, qui trouve pleinement sa place dans la République. La colère explose parfois pourtant comme se souvient Élie, le fils de Martine, qui assiste à notre entretien ce samedi de printemps : « J’ai ressenti très très fort la colère de papa, d’avoir perdu son père, d’avoir porté l’étoile jaune. À 12-13 ans, j’ai le souvenir d’être dans une colère énorme. Quand vous m’aviez mis dans les mains Le Mémorial de la déportation des Juifs de France de Serge Klarsfeld, je l’avais emmené à l’école et je m’étais senti complètement incompris des autres. Je ne dessinais que ça. J’étais enragé avec la question de la Shoah et, cette rage, je ne l’avais pas connue chez vous, vous aviez fait délibérément le choix de la vie, ce n’est pas un hasard si papa est devenu accoucheur ». Avec compassion, avec tendresse presque, Martine se souvient des cercueils en bois que fabriquait à la chaîne son jeune fils. Elle ne rejette pas cette colère et, en cela quelque part, elle la fait sienne. Elle voudrait simplement que la colère soit plutôt vigilance, pour notre avenir à tous, pour la défense du bien commun qui n’a cessé de l’animer : « La montée de l’antisémitisme dans les pays européens […] est un marqueur de danger pour tous pas seulement pour ceux contre lesquels ces manifestations sont dirigées, mais contre tous les hommes et les femmes de bonne volonté ».

Écouter des extraits de “Ne dis pas – Une enfance cachée” lus pas son autrice, Martine Papiernik