Qu’est-ce qu’une génération ? Cette question a beaucoup occupé historiens et sociologues. Car une génération ne se définit pas seulement par l’âge et la durée – quarante ans pour celle qui a erré dans le désert ; vingt-cinq ans pour les démographes. Elle se définit par rapport à un événement dateur, en l’occurrence ici la Shoah.

La première génération serait ainsi celle des contemporains de l’événement, celle qui y a péri ou qui a survécu. Le temps passant – car le temps passe toujours, inexorablement – cette génération est en train de disparaître. Ainsi, ceux qui ont survécu à Auschwitz ne sont plus qu’une poignée. Ceux qui étaient enfants pendant la guerre sont désormais retraités, de plus en plus nombreux aussi à nous quitter, tandis que les baby-boomers, nés dans l’ombre portée de la Shoah sont devenus grands parents. Ainsi, ceux à qui s’adresse aujourd’hui dans les collèges l’enseignement de la Shoah ont des grands-parents nés après. Toutes les générations sont aujourd’hui des générations d’après. Il n’y a plus dans les familles de transmission directe. Les trous dans la généalogie n’ont pas le même sens pour ceux qui ont connu leurs quatre grands-parents et pour ceux qui sont nés dans des familles amputées.

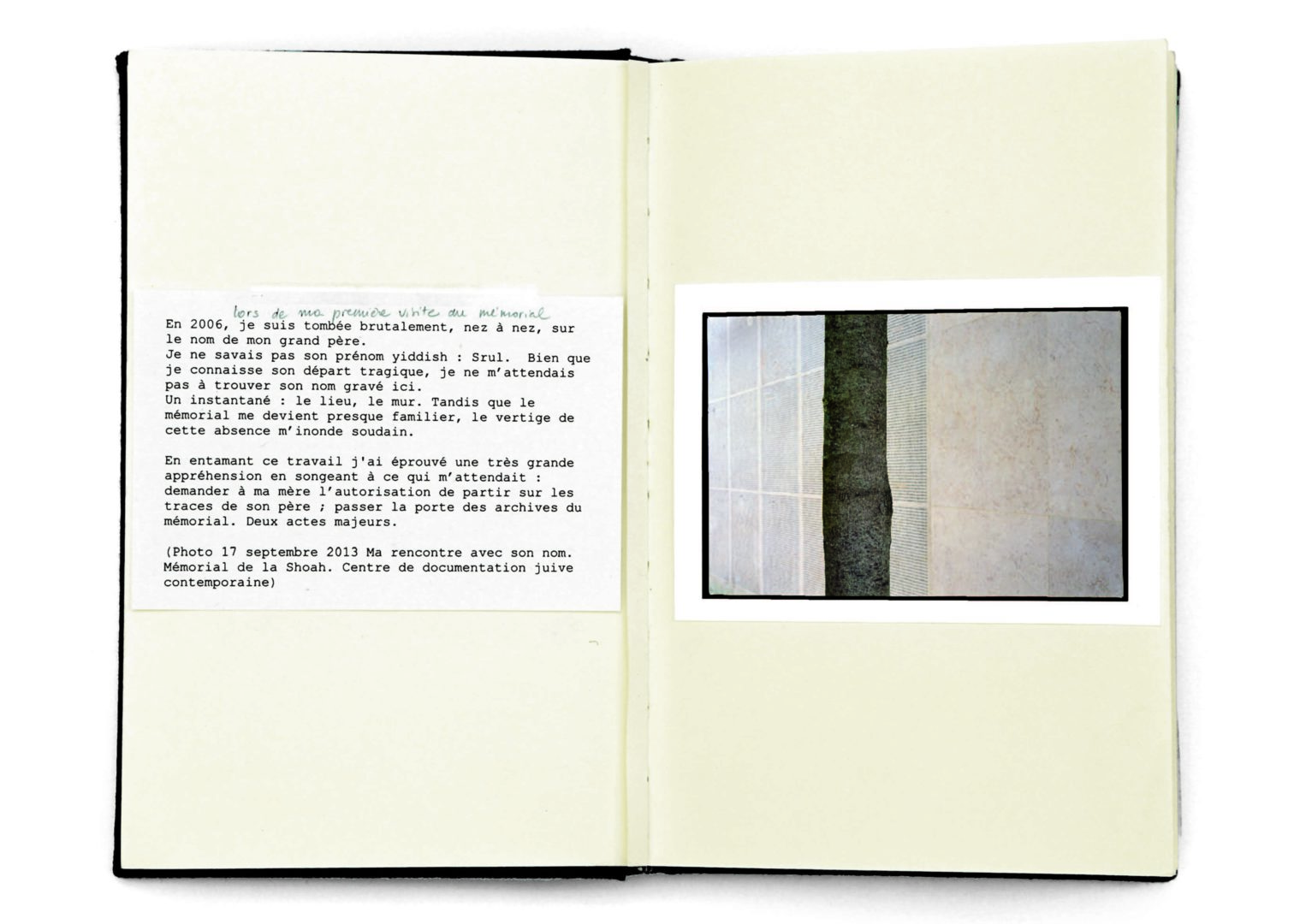

En revanche, la recherche de la vérité de ce passé, collective et individuelle, est devenue possible par la masse d’archives mises au jour et consultables par tous et chacun. Consultables par tous précisément parce que le temps a passé, et que les délais permettent leur consultation. Et ce sont ces archives qui permettent, quand il n’y a personne pour raconter, de savoir. Un savoir de nature différente de celui qui est transmis consciemment ou inconsciemment dans les familles. Ainsi, ce qui est perdu de l’expérience vécue est contrebalancé par ce qu’il est possible de connaître. Il faut peut-être s’y résoudre : la Shoah est entrée dans l’Histoire. Mais dans le même temps, par la multiplicité des films, romans, bandes dessinées…, la Shoah fait partie de l’imaginaire de nos sociétés.

Je ne sais pas si la troisième génération (mais il faudrait désormais parler aussi de quatrième et même de cinquième générations) manifeste plus d’intérêt pour la Shoah que les générations qui l’ont précédée. Il faudrait être capable de voir ce qui, dans cet intérêt quand il existe, vient d’une sorte de nécessité intérieure ou de la présence obsédante dans la société de ces thèmes. Le resurgissement de la guerre de 14-18 à l’occasion du centième anniversaire de son début est ainsi tout à fait éclairant : visites sur les champs de bataille ; recherche familiale avec analyse des traumas ricochant de générations en générations ; mise en ligne de base de données sur les morts et les combattants permettant les recherches généalogiques…

Ainsi, ce type de démarches nous renseignerait davantage sur notre temps que sur l’histoire. Un temps démocratique où l’individu prime sur le collectif, où l’attention portée aux souffrances gomme les mécanismes historiques qui ont été source de ces souffrances.

Or la nouvelle génération de chercheurs en histoire peut ouvrir des voies nouvelles car elle bénéficie des travaux de ses aînés défricheurs, d’une très large ouverture d’archives classées et inventoriées, des nouvelles technologies, de la facilité à aller consulter témoins ou archives à l’autre bout du monde. Elle ne se préoccupe pas de grandes explications générales et généralisantes. Je voudrais simplement citer ici deux ouvrages récents.

Dans Face à la persécution (2011), Nicolas Mariot et Claire Zalc ont ainsi étudié le destin des juifs de Lens. Ils suivent pas à pas chacun de ces 991 juifs, français ou étrangers se trouvant à Lens, en zone interdite depuis l’armistice de 1940, pour dessiner le portrait d’un groupe social persécuté dont le taux de déportés fut largement supérieur à la moyenne nationale. Par un formidable travail d’archives, ils donnent chair à ces hommes et ces femmes, reconstituent au ras du sol la façon dont ils vivent, les étapes désormais bien connues de la persécution. Ils posent les mêmes questions que celles qui hantent le grand historien qu’a été Friedländer : Comment s’opèrent des choix qui s’avèrent vitaux, comme celui de quitter Lens et de n’y point revenir, de vendre son affaire, de passer en Suisse ou de choisir la zone libre ? Dans ces choix, la lucidité pèse moins que les caractéristiques sociales, démographiques, nationales.

L’historien ne craint plus de plonger dans l’histoire familiale et d’assumer ainsi, dans la clarté, sa part de subjectivité. L’histoire « avec sa grande hache » (Perec) a frappé les familles, faisant son lot d’orphelins inconsolables d’une perte subie alors qu’ils étaient si petits. Ils sont partis à la recherche de ces parents dont ils n’avaient aucun souvenir, et qui avaient laissé si peu de traces. Car la disparition fut aussi, en France, pour de très nombreuses familles, celles de tous les objets, lors de ce pillage radical de la « M Aktion ». Parmi eux, Georges Perec et Jean-Claude Grumberg ont écrit une oeuvre tout entière travaillée par la disparition. Puis ce fut le temps de la production des enfants de survivants, dont le chef-d’oeuvre est probablement Maus, d’Art Spiegelman. Enfants et petits-enfants traquent un « secret » qui a pour nom Auschwitz. Cette veine autobiographique est loin d’être épuisée, et beaucoup s’y exercent, avec des talents et des succès de librairie inégaux.

Le souci de ces écrivains est de mesurer les échos de la perte sur leur propre vie. Par l’ampleur de la quête et par le talent de l’écrivain, Les Disparus de Mendelsohn tiennent une place particulière. Une feuille de papier de cigarette sépare certains de ces ouvrages de celui d’Ivan Jablonka, Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012), et de toutes les recherches généalogiques qui n’aboutissent pas à un livre.