Courtesy of the artist and Braverman Gallery, Tel Aviv – www.oreneliav.com

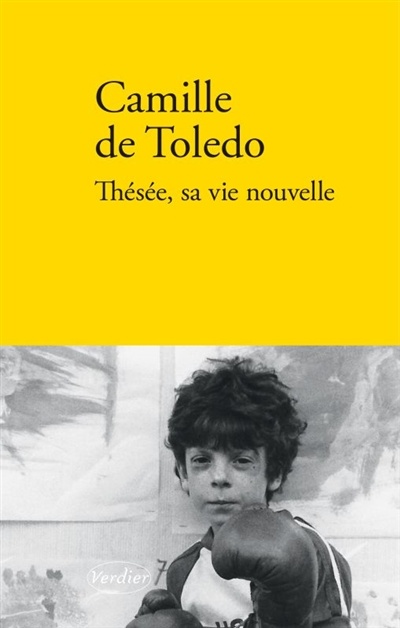

Retrouvez un extrait de Thésée, sa vie nouvelle, lu par Camille de Toledo, en bas de cet article

DELPHINE HORVILLEUR J’ai été très sensible à la musique de votre livre, à la question des répétitions dans l’écriture. Dans la tradition juive on considère souvent que le changement ne vient que par la répétition. « Répéter » se dit leshonen, dont la racine shoné signifie « changement ». Aussi, votre écriture qui répète avance, justement, en répétant.

Je suis également interpellée par votre choix de la troisième personne du singulier pour parler du personnage principal. L’effet en est que le lecteur, en permanence, doute, essaie de comprendre si l’on parle de vous ou d’un autre ? Est-ce que vous parlez de vous à la troisième personne du singulier et qu’est-ce que ça veut dire de parler de soi en faisant comme si ce n’était pas tout à fait soi ?

CAMILLE DE TOLEDO La dimension répétitive a été liée à ce travail d’enquête. Une enquête particulière puisque je ne cesse de revenir à ce lieu de la blessure, puisque c’est aussi comme cela que je me soigne. Je n’en parle pas dans le livre, mais j’ai une partie de la moelle épinière qui est abîmée et je dois faire chaque jour des rituels de méditation très profonde. Je ne cesse de revenir au lieu de la blessure pour y mettre de la conscience, l’éclairer, pour que le corps accomplisse des actes d’autopoïèse, de guérison, de réparation, de tikkoun. De cela, je ne suis pas tout à fait conscient, mais peut-être que le motif de la répétition vient de là : de cette sensation que c’est là qu’il faut revenir, là où il y a blessure. C’est la dimension traumatique – et là on rejoint la clinique de Thésée. Il faut revenir au lieu traumatique pour tenter d’adoucir, d’apaiser la part blessée de la vie, de la matière, du corps. Et c’est en cela aussi que le narrateur revient à la promesse que son frère lui a faite. C’est ma façon de revenir, par la fiction, par l’alternance du je et du il vers une culpabilité que j’ai ressentie après sa mort. Revenir, revenir sans cesse. C’est ce que fait Thésée. Cela rejoint, vous avez raison, le sens de ce « répéter » du judaïsme. En revenant, j’avançais d’un tout petit pas. C’est ainsi que les phrases se sont tramées, tissées. Puis le texte est monté. Il y a un travail de montage comme sur tous mes textes. Je les agence, je les monte et c’est ce qui permet que la répétition soit un bégaiement qui avance, une claudication. Je commence avec la plaie, donc le suicide, je m’en écarte en donnant le texte errant au lecteur en disant : « Je sais qu’il y a une clé mais j’ignore laquelle » et, au moment où je pose ce texte errant, c’est un acte de montage pour me dire à moi-même : il va falloir creuser et revenir aussi au labyrinthe du temps long.

DH C’est intéressant parce que les héros des textes juifs sont des personnages qui bégayent ou claudiquent: Moïse et Jacob, par exemple. Et ces personnages supposés puissants, ces gens en mouvement, sont des personnages empêchés, d’une manière ou d’une autre.

STÉPHANE HABIB Je voudrais revenir sur la répétition. Vous dites que ce n’est pas toujours conscient, qu’il y a un travail de montage qui est travail d’écriture. Il y a tout le lien qui existe entre psychanalyse et montage dans ce que sont justement les associations libres – Godard dit du montage que le rapprochement de deux images éloignées forme une autre image, une image de plus, comme ce qui se passe avec la répétition. En lisant Thésée, depuis son titre qui est une mise en jeu immédiate de la question du mythe, j’ai eu le souvenir de cette phrase de Lacan selon laquelle « le mythe est ce qui donne forme à la structure ». Or la structure est ce qui se répète. À travers les temps. Aussi je crois que la répétition organise l’intégralité de votre livre. Le livre tourne avec la répétition, répétition qui travaille jusque dans le corps du narrateur puisque l’histoire se répète à l’intérieur du corps du narrateur sans même qu’il ne sache exactement tout ce qui est en train de se répéter – c’est toute l’affaire du livre. Cette répétition comme insistance est donc inconsciemment ce qui détermine la possibilité même du livre. Ouvrage qu’il est tentant de penser comme un livre de l’impossible où la répétition ne cesse de répéter ce qui n’arrive pas à passer, là où ça bute. Alors c’est l’impossible qui aura obligé l’écriture elle-même. À force de répétition, ou « à faiblesse » de répétition, surgit du nouveau comme justement « la vie nouvelle », parce que ce livre est un livre du passage de la mort à la vie. Dans le séminaire xi, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Lacan dit que « la répétition demande du nouveau » et ce livre, je le pense, est un livre de demandes, voire de demande d’avenir.

CDT Il me revient cette image de Jacob dont la blessure vient de ce combat avec l’invisible. Je crois que c’est un livre qui se débat avec de l’invisible. Dans toute cette traversée pour essayer de retrouver des forces – traversée qui nourrit le livre –, j’ai souvent eu l’impression de lutter avec des forces venues du passé : sans cesse, je demandais des autorisations aux morts. Qu’ils m’autorisent des actes de requalification, de renomination, des conversions, pour déplacer la foi, pour que Thésée puisse aller, depuis le passé, vers un réattachement au manquant de la prière. Avec ces réflexions autour de la répétition, vous me faites penser également à la connexion entre répétition et intégration. Comme un texte que l’on chercherait à apprendre par cœur. Vous l’avez vu, Thésée est nourri d’une très forte pulsion de rejet généalogique, d’abord parce que je rejette structurellement les enracinements généalogiques – ce rejet qui donne ce mot « orphelignage ». Je rejette presque émotionnellement tout ce qui serait amené à m’assigner, à nous assigner à résidence. Et pourtant, il fallait en repasser par le passé, sans cesse intégrer la généalogie et l’aligner avec autre chemin de vie. Et l’effort se poursuit parce que je suis obligé de revenir par des exercices de méditation au lieu de la naissance, pour me débaptiser, pour m’ancrer autrement dans le monde, depuis ce trouble marrane dans lequel je suis rentré en reprenant ce nom commun, flottant, de ma grand-mère maternelle. C’est un nom auquel je reviens sans cesse. J’y reviens comme si une pierre jetée depuis le passé me poursuivait. Je le fais afin de relire la vie encore et encore, de la déplacer, en disant : en fait, quelle est la vérité du nom, de la lettre ? Donc, oui, j’ai dû, d’une certaine façon, ingérer ou avaler les ancêtres, discuter avec les morts, demander des autorisations pour me requalifier, pour me reprogrammer, par la fiction. Comme dans les rituels amérindiens où l’on dit parfois qu’on avale le corps de l’autre. J’ai avalé les morts, et ça se digère très mal un mort, surtout lorsque ce sont des morts violentes.

DH Dans la tradition juive, on se réfère toujours à la lignée d’Abraham dont on se dit issus, c’est-à-dire qu’on est dans la lignée de quelqu’un qui s’est décroché de sa lignée, puisque le propre d’Abraham est d’être parti de chez lui. Donc, tout le paradoxe de l’identité telle que la Bible en parle, c’est qu’il faut se débrouiller pour être l’enfant de la maison de quelqu’un qui a quitté sa maison. Ce qui me fascine aussi dans ce livre, c’est votre analyse de la génération des boomers, de ces gens qui ont connu les Trente Glorieuses. Je trouve particulièrement intéressant que vous nous obligiez à voir que cette génération est née de quelque chose. Souvent, on a l’impression qu’après la guerre, on a fait tabula rasa, que la génération de nos parents est née sur rien, parce que tout a été détruit, qu’on repart à zéro. Et nous, on est les enfants des boomers. Mais là, vous nous obligez à voir qu’eux-mêmes sont les enfants et les petits enfants de quelqu’un. Et que même quand on veut se débarrasser des traces, même lorsqu’il y a du silence, cela parle fort. Quelle que soit la rupture que nous ferons, l’histoire ne commence jamais avec nous et elle ne commence jamais avec nos parents. Au fond, il y a de la hantise tout le temps. Aviez-vous déjà travaillé sur cette question de l’héritage et de l’origine qui nous collent à la peau ?

CDT Dans Le hêtre et le bouleau, il y avait tout ce travail sur le h, h de la honte, h de ce qui hante : hantologie, hontologie. Il y avait donc la hantise, l’envoûtement, la question des fantômes, de ces inerties de la mémoire. Pour moi, persévérer dans la rupture, ou autoriser le passage d’une mort vers une revie, une vie nouvelle, devait passer par un exercice vaste de pardon. Il fallait notamment que je comprenne la peur que fuyait le personnage de Nathaniel, double déplacé de mon grand- père maternel. Dans le livre, il fuit le suicide caché d’un père. Mais au-delà, et parce que nous cherchons, par l’écriture, à dire quelque chose de l’Histoire, à s’éloigner du « sale petit secret », j’avais besoin de sentir ce qu’il fuyait dans le temps long, dans l’enchevêtrement des générations. Je vois Thésée comme un mouvement de balancier de l’Histoire, à partir de la peur. Je voulais notamment comprendre cet élan vers l’Industrie, la Croissance, qui, nous le savons, a laissé la Terre en ruines. Mais la seule accusation ne me convenait pas. Je voulais saisir cet élan des Trente Glorieuse vers le trop, vers l’abondance depuis la peur. Et j’ai donc cherché à dévisager cette grande peur de la première moitié du XXe siècle, peur de la mort, de la faim, peur du front, de la maladie… C’est à cette peur collective que répond la génération de la Reconstruction, en se tournant vers l’avenir, en se relevant de la ruine ; et comme Loth, en ne se retournant pas. Cette génération qui disait : « Regardez, c’est formidable, ce monde de sucre que nous vous livrons », « ce monde sans mort », dont les babyboomers sont les descendants. Ce monde est en fait entièrement lié à la peur, l’immense peur des temps qui ont précédé, qui hantent. Et c’est toute cette hantise qui revient à partir de 1973, date de la naissance du frère Jérôme dans le livre, date du premier choc pétrolier qui met fin à la fiction de l’abondance, à la légende des Trente Glorieuses. Le temps des fragilités, des hantises, ce temps mémoriel en diable…

SH Vous parlez d’ailleurs de ce livre comme d’une « archéologie de la peur ».

CDT Oui, j’ai cherché à traverser une peur généalogique en plongeant dans une lignée d’hommes qui meurent. Je l’ai fait en offrant mon expérience personnelle à ce double, Thésée. Un double, qui signifie : écart. J’ai dû traverser, par le corps, les peurs d’un frère ; ce qui passe de Jérôme, le jour où il est trouvé mort, au narrateur, quelques instants après la découverte du suicide. Par la suite, c’est une opération de désenvoûtement que j’ai dû accomplir. J’ai dû suivre ce fil des peurs. Et là, on quitte un peu Thésée pour entrer dans la vie réelle. Je vous parle de tout ce chemin qu’il faut pour tenter de revivre, qui passe notamment par des techniques de constellation familiale : des pratiques qui permettent de mettre en présence des invisibles, des ancêtres, et d’accomplir des opérations de pardon avec les disparus. À partir de là, j’ai réussi à voir que l’acte d’accusation qui est posé au début du livre – « Qui commet le meurtre d’un homme qui se tue ? » – ouvre sur un fil infini de causes. On peut toujours remonter plus loin, plus loin, plus loin. Et c’est dans ce « plus loin » qu’il y a pardon. Ce n’est pas le dernier terme, le dernier domino, c’est toujours un domino derrière et un autre et un autre… Et sans doute que le déplacement que j’opère, en emmêlant les généalogies, remonte justement à ce que je crois être un trouble persistant, une fracture, une cassure du temps long : la fracture marrane, le fait que cette fracture entre judaïsme et christianisme ne cesse de se rejouer.

DH En vous écoutant a surgi un verset de la Genèse. La Genèse ouvre sur la mort d’un frère, sur Caïn et Abel. Lorsqu’Abel est au sol, sous terre, Dieu se tourne vers Caïn et lui demande « Qu’as-tu fait ? ». La phrase suivante, mystérieuse, est : « La voix des sangs de ton frère hurle vers moi depuis la terre ». Les commentateurs sont fascinés par la problématique d’accords dans ce verset qui aurait dû dire « la voix du sang de ton frère ». Les commentateurs expliquent qu’avec la mort d’Abel, hurle depuis la terre la voix de toutes les générations auxquelles il aurait dû donner naissance. Il y a cette idée que tout ce qui a été empêché dans l’histoire et tout ce qui ne sera pas, tout ce qui aurait pu être, a été assassiné dans un geste. Ce qui me trouble dans votre discours, c’est que vous faites remonter les sangs aussi dans l’ascendance : au moment où quelqu’un meurt, les sangs qui hurlent ne sont pas ce qui aurait pu être, mais sont tout ce qui a été et peut-être qu’on a tu. Il y a quelque chose des sangs qui remonte à l’infini, comme un domino ascendant. C’est totalement vertigineux. Parce que cela peut hurler à l’infini. Et donc cela pose la question de comment ça s’arrête. C’est peut-être cela que vous appelez le tikkoun : un moment donné où ça crie autrement.

SH Au fond, vous dites peut-être que, pour utiliser ce grand mot, le pardon est toujours ce qui reste à venir. C’est-à-dire qu’en même temps que vous pensez le pardon dans ce livre, eh bien il n’est jamais là. Il adviendra peut-être mais il n’est pas là au moment où il en faudrait. J’ai été marqué par le fait que l’exergue du livre soit Ézéchiel : « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ? ». Le point d’interrogation est-il de vous ?

CDT La phrase dans son ensemble est prononcée par l’Éternel : « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d’Israël : Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées ? » Et donc, le point d’interrogation est bien là, depuis ce pourquoi. Mais ce qui me touche plus encore, c’est l’écho de cette phrase dans Jérémie, lorsqu’à nouveau, depuis cette voix de l’Éternel, on met fin à ce verdict en disant, non, désormais, « chacun mourra pour sa propre faute », comme si on cherchait à couper la malédiction entre les générations. Je crois que Thésée, sa vie nouvelle dialogue à cet endroit, avec l’Éternel, mais aussi avec la promesse de cette libération que semble offrir le « chacun mourra pour sa propre faute ». Les modernes aussi ont promis cette séparation, ce principe de responsabilité individuelle. Et pourtant, c’est ce que découvre Thésée, le temps long, archaïque des enchevêtrements persiste.

SH Ce point d’interrogation laisse dans un suspens radical. J’aime beaucoup l’idée que le livre s’ouvre sur un point d’interrogation, qu’il travaille autour de cette question sans arrêt et qu’il se ferme quasiment sur le mot « avenir » : « Ce sera alors le début d’une autre histoire, celle d’un avenir, relié, réattaché ». Encore une fois, c’est une relance. La fin du livre est l’ouverture d’un livre. Et c’est frappant parce que Thésée m’apparaît comme le tome 3 d’un grand livre dont les deux premiers sont Le hêtre et le bouleau et L’inquiétude d’être au monde. Et Thésée vient nous dire que la question – c’est un livre des questions comme celui ou ceux de Jabès, c’est également un livre des liens – n’arrêtera jamais de travailler. Comme le pardon reste à venir, la question reste en suspens et l’histoire est encore à écrire en tant qu’à venir et c’est en cela que c’est un livre des passages : des passages des morts à la vie, entre autres.

CDT Oui, l’avenir, ce qui ouvre, ce qui cherche à rouvrir les devenirs à partir de la mort, à partir de ce qui s’éteint… Je le faisais dès mon premier livre, en cherchant déjà à prendre à revers la fin (fin de l’art, fin de l’histoire…), pour tout infinir. Un thème repris avec La Chute de Fukuyama, l’opéra. Et aussi, dans Le hêtre et le bouleau, revenir à la tristesse et en saisir les contours de hantises, mais pour aller vers la revivance, la joie, et une nouvelle histoire de l’avenir. Et encore avec Herzl, une histoire européenne [voir Tenou’a 171], et Le livre de la faim et de la soif, et maintenant… plonger au cœur du plus noir, le suicide d’un frère, pour essayer d’en faire un nœud de la mort vers la vie. L’histoire, c’est souvent cela dans sa part tragique, un meurtre des possibles, de tout ce qui pourrait être. Ricoeur parlait « des futurs inaccomplis du passé ». Rouvrir les fenêtres du temps, c’est se relier aux futurs inaccomplis du passé. Cela rejoint ce que vous dites sur ce mot « avenir » : revenir aux blessures, ce n’est pas seulement pour faire mémoire et surtout pas pour revendiquer une identité de souffrance, c’est pour ouvrir des possibles à venir. Comme avec la prière d’Oved que j’ai créée, à l’image de Romain Gary qui a créé les correspondances de sa mère. Gary raconte que sa mère lui écrit des lettres avant de mourir pour qu’il continue à en recevoir. Avec la fiction littéraire, il crée quelque chose qui est la vérité profonde de sa vie, à savoir qu’il a survécu pour sa mère, qu’il a accompli son destin pour sa mère, pour accomplir ce qu’elle espérait pour lui. Dans Thésée, la prière d’Oved, c’est la même chose. La prière n’existe pas dans le manuscrit que je mentionne, que je cite. Mais comme il y a cet appel en moi qui vient du père de retrouver le judaïsme, de retrouver la foi, le travail d’écriture, de fiction, vient accompagner un chemin d’âme, un état en devenir, pour compliquer l’identité. Je rouvre depuis le passé un avenir. Et cette opération, entre la fiction et l’archive, rejoint tout ce que j’ai travaillé autour du vertige, de ce propre vertigineux de la littérature.

SH J’aimerais vous parler de votre rapport au langage parce qu’en relisant ces trois livres comme s’ils n’en étaient qu’un seul, j’ai écouté votre écriture et relevé une méfiance de plus en plus consistante à l’égard du langage. Très paradoxale puisque vous écrivez en même temps. Et cela résonne pour moi avec l’impossible dont nous parlions, qui est aussi une convocation à l’écriture. L’écriture qui n’est pas la parole d’ailleurs et cela n’est sans doute pas pour rien. Et cette méfiance à l’égard du langage oblige aussi à un qui-vive à l’égard du langage, c’est-à-dire à entendre toutes les voix en même temps, et cela veut dire toutes les équivoques possibles dans le langage. Thésée, sa vie nouvelle est tombé ainsi dans mes oreilles, avec des équivoques homophoniques. J’ai entendu d’abord « Thésée » comme l’impératif du verbe « taire » : « Taisez-vous ! » et puis après avoir lu le livre, j’ai entendu « Thésée », au-delà de la question du mythe, comme « Ils taisaient », à l’imparfait, et je me suis demandé si ce livre n’était pas le livre du passage de l’impératif du verbe « taire » à l’imparfait du verbe « taire ». Et donc l’écriture.

Le travail d’écriture, de fiction, vient accompagner un état en devenir, pour compliquer l’identité

CDT Cela me permet de revenir à la question du « il » et du « je », et au soupçon sur le langage. Enfant, j’étais dyslexique, je ne parlais pas bien. On m’a fait rentrer dans la langue avec une orthophoniste : il fallait redresser le bancal du petit Alexis, mon prénom civil. Aujourd’hui, où tout fait signe pour moi, et particulièrement les noms, je pense qu’il y avait quelque chose avec ce prénom. Alexis. Alexicon. Celui qui n’a pas de mots. Donc l’expérience d’entrée dans la langue est chez moi une expérience éprouvante. Il me fallait redresser la parole et entrer dans la langue plus droitement. Et je pense que ça a laissé une empreinte forte, d’autant qu’on parlait d’autres langues dans ma famille, notamment lorsque nous passions la frontière pour aller à Genève rendre visite à la « diaspora » comme disait mon père. Avec l’entrée dans une seule langue, comme le dit Daniel Heller-Roazen dans Écholalies. Essai sur l’oubli des langues, on oublie toutes les autres que nous aurions pu apprendre. On retrouve ici les possibles du passé. En devenant un être parlant, on oublie aussi comment, enfant, on communiquait avec les arbres, les forêts, avec les divers êtres de la nature. C’est cette conception étendue de la langue qui persiste en moi. Méfiance à l’égard du langage maîtrisé, bourgeois, et ouverture à ce qui le déborde, ce qui parle au-delà des mots. C’était clair dans la langue inventée du petit Elias dans Oublier, trahir, puis disparaître. Depuis plus de douze ans, je travaille à ça : d’abord, ce fut le travail autour de la traduction, dans le sillon de ce que j’ai compris comme un jeu de substitution autour du prénom du frère manquant, « Jérôme ». « Jérôme », le frère absent, que j’ai psychiquement déplacé dans une figure valant pour la traduction. C’est un motif que j’utilise dans Thésée, en creusant cette question autour de la brèche – dans mes deux lignées, la cassure entre christianisme et judaïsme est très marquée. Puis il y a, depuis 2016, cet effort par le théâtre – la pièce PRLMNT – et le projet instituant autour de la Loire, le fleuve, pour étendre la notion de « langue », « d’êtres parlants », aux êtres de la nature.

Courtesy Dvir Gallery, Tel Aviv

DH Par rapport au « je » / « il », cette question d’écrire à la troisième personne du singulier est-elle une façon de tenir le langage à distance ?

CDT C’est venu au fil du travail. Il y avait, disons, dans les rushs textuels pour Thésée des éléments qui relevaient d’un journal des limbes : « J’ai vu ça », « J’ai entendu ça dans la nuit ». Quand je pratique la méditation des profondeurs, que je sonde mes os, mes eaux, je dialogue avec des forces assez profondes. Mais ce journal des limbes restait informe, c’était trop sombre, trop limbique justement. Et c’est là que commence le « il », dans une tentative de revenir au langage, depuis l’indicible du trauma, de ce commerce quotidien avec les morts. Et là, il y avait une histoire et aussi une bascule vers le personnage : narrateur/personnage de ce que je cherchais malgré tout à raconter. On a ici le narratif : le départ vers Berlin, le train, les enfants, l’effort pour revivre, les promenades sur la colline pour tenter de marcher. Voilà donc comment s’articulent le je et le il, ça creuse un gouffre de fiction, un écart, entre l’expérience et l’histoire. D’un côté, le traumatique, ce qu’on ne dit que depuis un je effondré. Et de l’autre, le narratif, le chemin, qui passe possiblement par le il. Cela rejoint pour moi la structure du cerveau : le cerveau limbique, reptilien, frappé, impacté, le « je » bloqué du syndrome post-traumatique qui répète, qui n’y arrive plus. Et le « il » du cerveau verbal, narratif, qui arrive, lui, à tenir. On sait que souvent le suicide a lieu dans l’impossible conciliation entre le cerveau reptilien du trauma qui est impartageable et le cerveau narratif qui peut, lui, faire semblant, tout en n’atteignant jamais ce qui se passe dans les profondeurs.

DH Je voudrais qu’on parle encore des fantômes qui hantent le livre et nos vies. Si vous deviez dater le moment où vous avez rencontré les fantômes ou en tout cas su qu’ils existaient, le sauriez-vous ?

CDT Oh oui, je le sais très bien, c’est très tôt, vers 4-5 ans, et cela prend deux formes : il y a dans mon imaginaire d’enfant des mauvais génies auxquels je parle et qui m’entraînent à faire des choses que je qualifie assez tôt de « pas chouettes », qui m’emmènent sur un mauvais terrain, et c’est lié à bien des choses autour de l’apprentissage de la propreté, de l’interdit. Et puis plus matériellement, plus visuellement, nous habitions au premier étage, derrière une église, et il y avait une sculpture ; et, la nuit, à travers le vitrail, cela faisait une ombre et cette ombre avait une présence. Comme il y avait ce fond de christianisme dans ma famille, même s’il n’y avait pas vraiment de pratiquants, je savais que se jouaient là des choses, dans cette église, qui relevaient d’une dimension autre de la vie, de l’invisible. Et puis, avec le temps, sont venus s’ajouter les morts, beaucoup de morts, qui me lient à l’absence, à la présence des absents qui traverse, qui nourrit Thésée.

SH Votre écriture est une écriture d’adresse proliférante et généralisée. Elle ne s’écrirait pas sans cette adresse. C’est une interpellation. Une interpellation inquiète de savoir si on entend. Souvent vous demandez à Jérôme : « M’entends-tu ? » Tant et si bien qu’à force de lire ces adresses répétées à Jérôme, je n’ai pas pu ne pas entendre de manière spectrale, et j’ai été hanté par cette intertextualité, L’entretien dans la montagne de Paul Celan. Texte ponctué par cette question dans la rencontre entre Klein le Juif et Gross le Juif qui sont deux cousins, comme Jérôme et vous êtes deux frères : « Entends-tu ? Tu m’entends ». Il faudrait lire en même temps, enchevêtrés et à haute voix, Thésée, sa vie nouvelle et L’entretien dans la montagne (peut-être le fera-t-on un jour) pour entendre que l’écriture est toujours déjà une adresse, qu’on le veuille ou non. Barthes disait, parlant de l’amour, une adresse « à un fantôme ou à une créature à venir ».

Camille de Toledo, Thésée, sa vie nouvelle, lu par l’auteur

Voir les autres lectures de Tenou’a