© Mémorial de la Shoah/coll. Sabine Gartner Bromberg

ARRÊTE TOUT, ÇA NE SERT À RIEN !

Chaque matin, il fallait l’emmener de force. En chemin, il s’agrippait aux réverbères. Il hurlait comme si on le conduisait à l’abattoir. Son frère aîné, Jean-Élie qui, à ma connaissance, n’a jamais donné d’ordre à personne, devait le traîner jusqu’à la porte de l’établissement. Christian l’a raconté des milliers de fois : enfant, l’école le terrorisait. Les élèves le traitaient de « petit rabbin ». Ses maîtres le croyaient atteint d’une forme de crétinisme. À l’âge de dix ans, après une primaire chaotique et intermittente, il décida qu’il n’irait plus en classe.

Sa mère le déscolarisa sans se faire prier. Je la soupçonne même de l’avoir vivement encouragé. Elle ne supportait pas d’être séparée de ses enfants. Elle refusait de les confier à qui que ce soit. A fortiori aux personnes chargées de les instruire qu’elle qualifiait de « tortionnaires diplômés ». Pour déroger à la loi, elle dut invoquer quelques ennuis de santé et brandir un certificat de complaisance établi par son mari médecin. Celui-ci s’exécuta, non sans renâcler. Fils d’immigrés, boursier de la ville de Paris, parfait bon élève qui collectionnait les tableaux d’honneur et, plus tard, les médailles, il vouait quant à lui un culte à l’instruction publique.

Devenu un artiste reconnu, son fils érigea sa phobie en principe. « Arrête tout, ça ne sert à rien ! », proclamait-il d’un ton provocateur à chaque fois que l’un d’entre nous rencontrions des difficultés dans nos études. Créer, pour lui, relevait du don, non du mérite. Ce n’était pas une technique, ni une compétence, mais une forme de grâce. Le talent vous tombait dessus à la manière de la chance ou du destin. Il ne s’acquérait ni par le travail, ni par la ténacité. Mon oncle prétendait toujours qu’il ne faisait rien alors qu’il ne faisait que ça, ce « ça » qu’il refusait de définir.

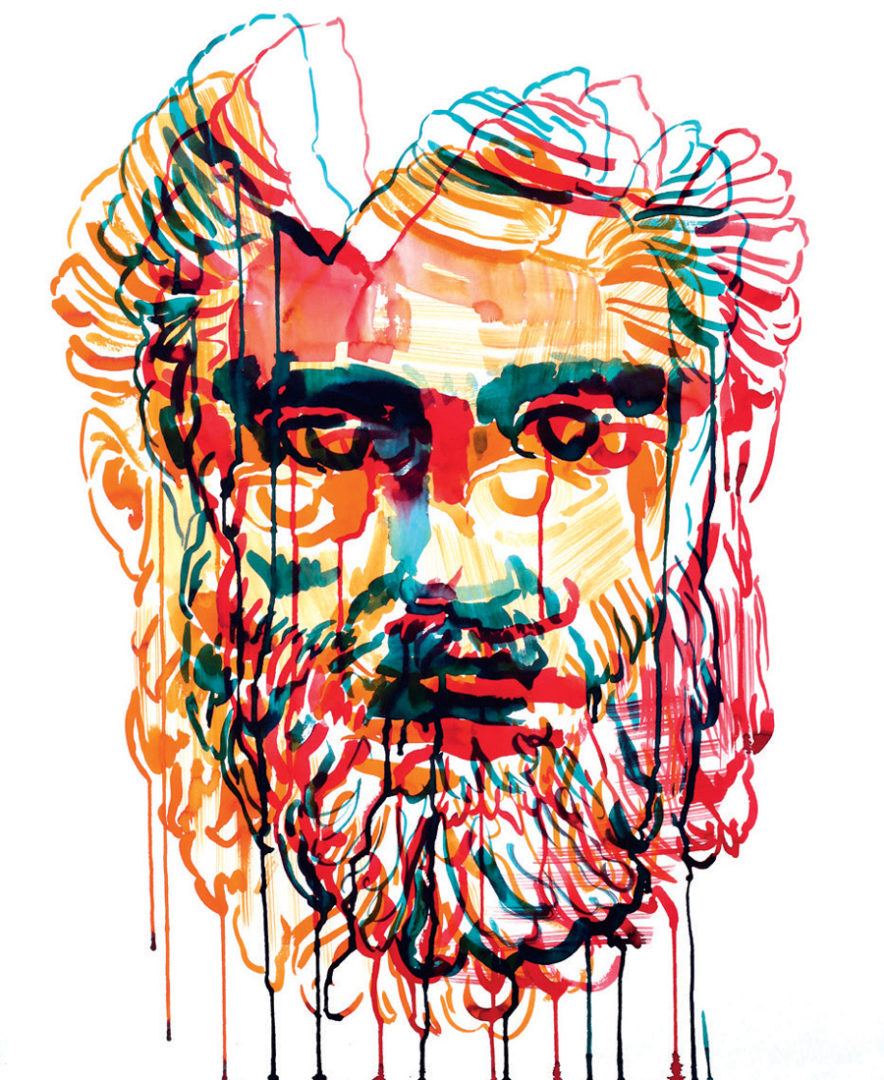

En dépit ou à cause de son rejet de l’école, les photos de classe le fascinaient. Elles reviennent inlassablement dans son œuvre. Ses portraits d’enfants bien sages tapissent une salle boisée du château d’Oiron, dans les Deux-Sèvres et composent une fresque murale dans le hall d’un collège de Dijon. Ses spectres aux orbites démesurées d’un lycée juif de Vienne forment un autel funéraire. Visages grossis, déformés, à la fois anonymes et rendus à leur singularité. Sur une photo de classe, les élèves sont toujours souriants, heureux, en apparence égaux, fraternels, promis à un même avenir et, cependant, laissent deviner des caractères, des sorts différents. On reconnaît le polard, le bûcheur, généralement assis devant, autour du prof, à l’écart le timide ou les inséparables, et loin derrière, les rebelles, les fiers-à-bras.

Il y a quelques années, un ami lui envoya une vieille photo prise à l’école publique de la rue Ave Maria, dans le quartier du Marais, à Paris, en juillet 1942, peu de temps avant la rafle du Vel d’Hiv. Le cliché était très petit et de mauvaise qualité, mais on pouvait voir sur la poitrine de certains écoliers une immense étoile (elle était devenue obligatoire pour les enfants depuis juin 1942). Les plus petits étaient assis en tailleur au premier rang. Les plus grands se tenaient debout. Tous affichaient le même sourire, la même confiance. La photo résumait les questions au centre de son art : l’identité, le hasard, la destinée, la mort. Christian proposa à son ami, Grégoire Robinne, qui dirige les éditions Dilecta, d’en faire un livre intitulé Ave Maria. Sur chaque page, les visages et les traits, étirés, dilués, presque effacés, évoquent des ombres, des âmes vacillantes. Ils sont tous réunis à la fin du volume, recouverts d’une encre scratch que le lecteur peut ou non gratter. Alors que le projet était déjà lancé, Christian découvrit que son père donnait chaque semaine une consultation à l’école Ave Maria jusqu’à ce qu’on lui interdise définitivement d’exercer en 1941. Encore le hasard ou le destin.

Sa peur de l’école ne l’a pas non plus empêché d’enseigner pendant près de trente ans aux Beaux-Arts. À Bordeaux, puis à Paris. Je n’ai jamais assisté à ses cours. Il les donnait, paraît-il, le plus souvent accroupi, dans l’attitude de la palabre. Celle qu’il observait quand, adolescent, il peignait ses tableaux sur des panneaux de contreplaqué posés au sol, tandis que son frère aîné, Jean-Élie, lui inculquait des notions d’histoire, de littérature ou d’anglais. Il disait qu’il s’était formé en discutant avec ses proches. Nous aussi. Notre culture est en grande partie orale. Christian a été notre conteur. S’il exécrait les discours prononcés en chaire, il croyait à la force de la parole et de la transmission.